Жизнь и разум во Вселенной: проблема внеземных цивилизаций. Острова Вселенной: галактики

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций создают молекулы белков с большим разнообразием свойств. Кроме того, аминокислотные остатки в составе белка часто подвергаются посттрансляционным модификациям, которые могут возникать и до того, как белок начинает выполнять свою функцию, и во время его «работы» в клетке. Часто в живых организмах несколько молекул разных белков образуют сложные комплексы, например фотосинтетический комплекс.

Кристаллы различных белков, выращенные на космической станции «Мир» и во время полётов шаттлов НАСА. Высокоочищенные белки при низкой температуре образуют кристаллы, которые используют для изучения пространственных структур этих белков.

Функции белков в клетках живых организмов более разнообразны, чем функции других биополимеров — полисахаридов и ДНК. Так, белки-ферменты катализируют протекание биохимических реакций и играют важную роль в обмене веществ. Некоторые белки выполняют структурную или механическую функцию, образуя цитоскелет, поддерживающий форму клеток. Также белки играют ключевую роль в сигнальных системах клеток, при иммунном ответе и в клеточном цикле.

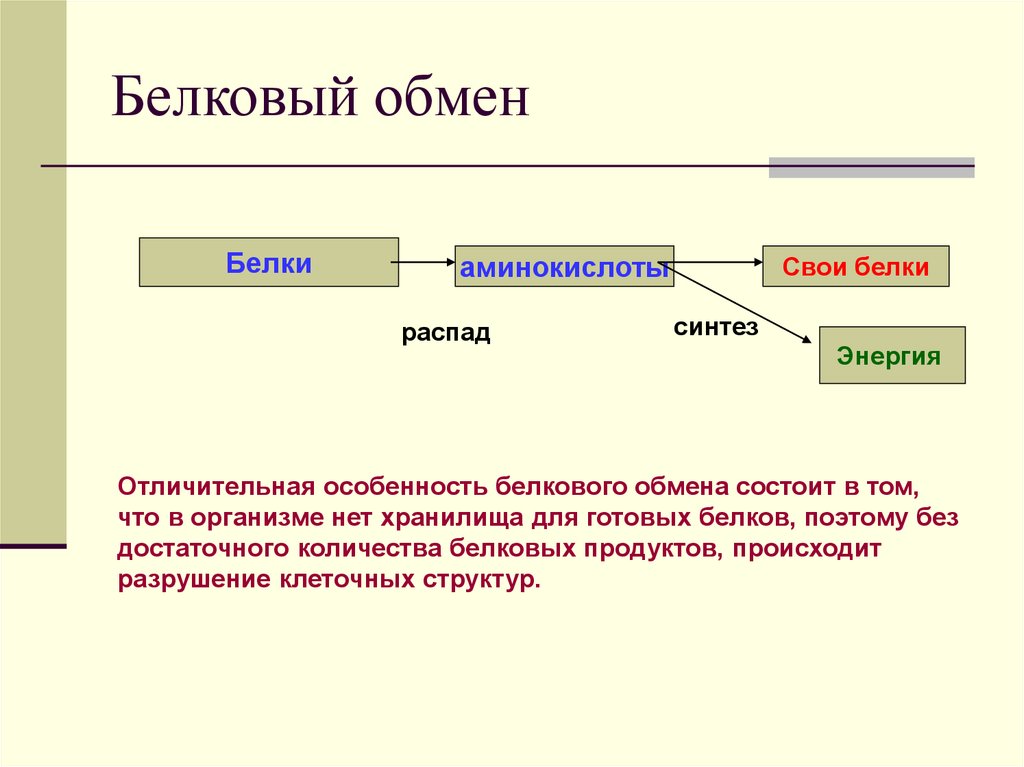

Белки — важная часть питания животных и человека (основные источники: мясо, птица, рыба, молоко, орехи, бобовые, зерновые; в меньшей степени: овощи, фрукты, ягоды и грибы), поскольку в их организмах не могут синтезироваться все незаменимые аминокислоты и часть должна поступать с белковой пищей. В процессе пищеварения ферменты разрушают потреблённые белки до аминокислот, которые используются для биосинтеза собственных белков организма или подвергаются дальнейшему распаду для получения энергии.

Определение аминокислотной последовательности первого белка — инсулина — методом секвенирования белков принесло Фредерику Сенгеру Нобелевскую премию по химии в 1958 году.

Первые трёхмерные структуры белков гемоглобина и миоглобина были получены методом дифракции рентгеновских лучей, соответственно, Максом Перуцем и Джоном Кендрю в конце 1950-х годов, за что в 1962 году они получили Нобелевскую премию по химии.

Содержание 1 История изучения

2 Свойства 2.1 Размер

2.2 Физико-химические свойства 2.2.1 Амфотерность

2.2.2 Растворимость

2.2.3 Денатурация 3 Структура 3.1 Уровни организации 3.1.1 Первичная структура

3.1.2 Вторичная структура

3.1.3 Третичная структура

3.1.4 Четвертичная структура 3.2 Классификация по типу строения

3.3 Простые и сложные белки

3.4 Биофизика белка 4 Синтез 4.1 Биосинтез 4.1.1 Универсальный способ: рибосомный синтез

4.1.2 Нерибосомный синтез 4.2 Химический синтез 5 Посттрансляционная модификация

6 Жизненный цикл 6.1 Внутриклеточный транспорт и сортировка

6.2 Поддержание структуры и деградация 6.2.1 Шапероны

6.2.2 Протеолиз

6.2.3 Аутофагия

6.2.4 JUNQ и IPOD 7 Функции белков в организме 7.1 Каталитическая функция

7.2 Структурная функция

7.3 Защитная функция

7.4 Регуляторная функция

7.5 Сигнальная функция

7.6 Транспортная функция

7.7 Запасная (резервная) функция

7.8 Рецепторная функция

7.9 Моторная (двигательная) функция 8 Белки в обмене веществ

9 Методы изучения 9.1 Молекулярной и клеточной биологии

9.2 Биохимические

9.3 Протеомика

9.4 Предсказание структуры и моделирование 10 См. также

11 Примечания

12 Литература

13 Ссылки

Белковый обмен

Распространение в голоцене

Распространение в историческое время

Распространение в XX веке Охранный статус Близки к уязвимому положению

IUCN 3.1 Near Threatened: 2814

на Викивидах

Изображения

на Викискладе

ITIS 183836NCBI 9902EOL 328110FW 149695 Красная книга России

вид исчезает

Информация о виде

Зубр

на сайте ИПЭЭ РАН Не следует путать с туром.

Зубр, или европейский зубр (лат. Bison bonasus), — вид парнокопытных млекопитающих рода бизонов подсемейства бычьих семейства полорогих.

Последний представитель диких быков в Европе. В раннем Средневековье зубры встречались в лесах Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы. Их среда обитания — лиственные, хвойные и смешанные леса умеренной полосы. Является стадным животным, типичное стадо насчитывает от 12 до 20 животных и состоит из коров и молодняка, половозрелые быки присоединяются к стаду только во время брачного периода.

Ближайшим родственником зубра является американский бизон (Bison bison), с которым он способен скрещиваться без ограничений, давая плодовитое потомство — зубробизонов.

До недавнего времени популяция зубра в Европе состояла из двух подвидов: кавказского зубра (Bison bonasus caucasicus) и равнинного зубраrude (Bison bonasus bonasus). Кавказские зубры вымерли и в настоящее время существует исключительно в качестве гибридной линии с равнинными зубрами (равнинно-кавказская линияrude), родословная которых восходит к единственной особи — быку «Кавказуrude», последнему чистокровному представителю подвида кавказских зубров. В настоящее время каждое чистокровное животное в мире заносится в племенную книгу, ведущуюся в Беловежском национальном парке.

В 20-х годах XX века зубр был под угрозой исчезновения. Последних диких кавказских зубров застрелили на Западном Кавказе в 1926 году, а последний представитель равнинной линии в дикой природе был убит в 1921 году в Беловежской пуще. Все сегодняшние зубры происходят всего от двенадцати особей, находившихся в начале XX века в зоопарках и заповедниках. Низкая генетическая изменчивость является одной из главных угроз для долгосрочного сохранения вида. Благодаря усилиям по его сохранению со стороны зоопарков и частных лиц, в 1952 году стало возможным вновь поселить первые свободные стада зубров в Беловежской пуще. В 2013 году в мире насчитывалось 5249 особей, из которых 1623 животных проживало в неволе, а 3626 — в полусвободном и свободном состоянии.

В начале 2020 года в мире насчитывается 8461 особей зубров, из них вольных — 6244, полувольных — 479 и вольерных — 1738. Наибольшее количество зубров в мире содержится в Польше (2269 особей), Беларуси (2101 особь), России (1588 особей) и Германии (564 особи). В этих четырех государствах сосредоточено 6522 зубра, или 77 % от всего мирового поголовья.

Содержание 1 Происхождение названия

2 и генетика

3 Описание

4 Распространение

5 Биология

6 Поведение

7 Взаимодействие с человеком

8 Образ зубра в культуре 8.1 Зубр в геральдике

8.2 Зубр на деньгах

8.3 Зубр в филателии 9 См. также

10 Примечания

11 Литература

12 Ссылки

Зубр

Андре́й Вита́льевич Корота́ев (род. 17 февраля 1961 года, Москва) — российский учёный, работы которого носят междисциплинарный характер и исследуют широкий спектр вопросов истории, сравнительной политологии, демографии, социологии, экономики, футурологии, исламоведения, арабистики, африканистики, палеонтологии, эволюционной биологии, Большой Истории, фольклористики, культурной антропологии, математического моделирования, системного анализа и т. д. Создатель математической модели демографического будущего России, позволившей предложить обоснованные рекомендации по выходу из российского демографического кризиса. Автор одного из наиболее убедительных математических объяснений закона гиперболического роста численности населения Земли и феномена «Арабской весны», создатель теории нелинейной социальной эволюции. Один из основоположников клиодинамики. В последние годы Коротаевым был сделан особо серёзный вклад в разработку общей теории социальной эволюции, вообще, и в исследование эволюции Мир-Системы, в частности; также необходимо отметить его вклад в исследование проблем социально-демографического развития Тропической Африки.

Заведующий Лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ, д. и. н., профессор. Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН. Профессор Факультета глобальных процессов МГУ. Ведущий научный сотрудник Института Африки РАН. Ведущий научный сотрудник Международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики РАНХиГС. Профессор кафедры современного Востока РГГУ.

Соредактор международных журналов Social Evolution & History и Journal of Globalization Studies.

Координатор проекта «Комплексный системный анализ и моделирование мировой динамики» Президиума РАН (совместно с А. А. Акаевым и Г. Г. Малинецким). Лауреат Фонда содействия отечественной науке в номинации «Лучшие экономисты Российской академии наук» (2006). Лауреат золотой медали Н. Д. Кондратьева 2012 года «за выдающийся вклад в развитие общественных наук».

Содержание 1 Биография

2 Области научных интересов и основные научные достижения 2.1 Математическое моделирование исторической, социальной, экономической и демографической динамики. Клиодинамика 2.1.1 Моделирование глобальной социальной динамики 2.1.1.1 Успешное предсказание второй волны (2011 г.) мирового финансово-экономического кризиса 2.1.2 На стыке глобальной социальной и биологической макродинамики

2.1.3 Моделирование взаимодействия трендовой и циклической макродинамики, а также фазовых переходов в истории

2.1.4 Математическое моделирование демографического будущего России и кондратьевской волновой динамики 2.2 Мир-системный анализ 2.2.1 Исследование современных тенденций мирового развития 2.3 Кросс-культурные исследования

2.4 Теория социальной эволюции 2.4.1 Переосмысляя Вебера: грамотность и «дух капитализма» 2.5 История Ближнего и Среднего Востока 2.5.1 Исследование Южной Аравии. Сабеистика

2.5.2 Возникновение ислама

2.5.3 Ближний Восток в средние века 3 Критика

4 Работы 4.1 Основные книги

4.2 Важнейшие статьи 5 См. также

6 Примечания

7 Литература

8 Ссылки

Истоки и пути преодоления современного экологического кризиса

Естествозна́ние — совокупность знаний о природных объектах, явлениях и процессах. Естествознание возникло до образования отдельных естественных наук. Оно активно развивалось в XVII—XIX веках. Учёных, занимавшихся естествознанием или накоплением первичных знаний о природе, называли естествоиспытателями.

С современной точки зрения, естествознание — область науки, включающая совокупность естественных наук, взятых как целое, при этом к естественным наукам относят разделы науки, отвечающие за изучение природных (естественных — от «естество», природа) явлений, в отличие от гуманитарных и социальных наук, изучающих человеческое общество. В историческом контексте объединение понятий естествознание и естественные науки недопустимо, так как в период развития естествознания отдельные естественные науки ещё не сформировались.

См. также: Естественные науки

Содержание 1 История естествознания

2 Школы естествознания

3 Дальнейшие направления развития естествознания

4 См. также

5 Примечания

6 Литература

Основы естествознания

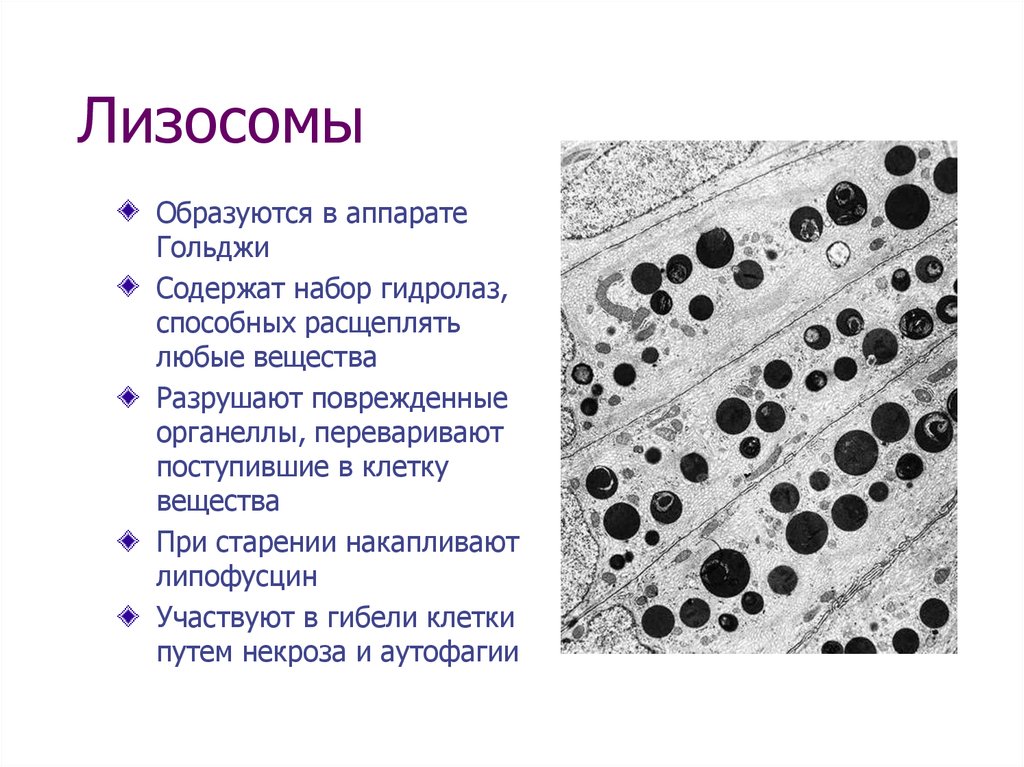

Лизосо́ма (от греч. λύσις — разложение и σώμα — тело) — окружённая мембраной клеточная органелла, в полости которой поддерживается кислая среда и находится множество растворимых гидролитических ферментов. Лизосома отвечает за внутриклеточное переваривание макромолекул, в том числе при аутофагии; лизосома способна к секреции своего содержимого в процессе лизосомного экзоцитоза; также лизосома участвует в некоторых внутриклеточных сигнальных путях, связанных с метаболизмом и ростом клетки.

Лизосома является одним из видов везикул и относится к эндомембранной системе клетки. Разные виды лизосом могут рассматриваться как отдельные клеточные компартменты.

Лизосомы были открыты в 1955 году бельгийским биохимиком Кристианом де Дювом. Лизосомы есть во всех клетках млекопитающих, за исключением эритроцитов. У растений к лизосомам по способу образования, а отчасти и по функциям близки вакуоли. Лизосомы есть также у большинства протистов (как с фаготрофным, так и с осмотрофным типом питания) и у грибов. Таким образом, наличие лизосом характерно для клеток всех эукариот. У прокариот лизосомы отсутствуют, так как у них отсутствует фагоцитоз и нет внутриклеточного пищеварения.

С нарушением функций лизосом связан ряд наследственных заболеваний у человека, называемых лизосомными болезнями накопления.

Содержание 1 История открытия

2 Признаки лизосом

3 Образование лизосом и их типы

4 Функции лизосом

5 Внутриклеточное пищеварение и участие в обмене веществ

6 Аутофагия

7 Автолиз

8 Клиническое значение

9 См. также

10 Примечания

11 Литература

Биохимия лизосом

Беспозвоно́чные (лат. Invertebrata) — термин, предложенный Ж. Б. Ламарком как обобщающее название для насекомых и червей (следует учитывать, что в те времена объём этих групп понимался иначе, чем сейчас). Беспозвоночные противопоставлялись позвоночным (лат. Vertebrata) — группе, объединявшей рыб, гадов, птиц и млекопитающих.

В современной систематике эта группа не признаётся за полноправный таксон, поскольку она явно сформирована «по остаточному принципу» — в неё попали все животные, не имеющие позвоночника. С точки зрения современной систематики — это классический пример парафилетической группы (в отличие от строго монофилетических позвоночных). По современным представлениям, животные, которых Ламарк отнёс к беспозвоночным, распределены по более чем двадцати равноправным группам высокого ранга — типам (наиболее крупные из которых — членистоногие, круглые черви и моллюски). При этом позвоночные составляют лишь один из подтипов в типе хордовых, два других подтипа которого (оболочники и головохордовые) традиционно относят к беспозвоночным. К беспозвоночным относится около 97% описанных видов животных.

Вместе с тем название «беспозвоночные» до сих пор сохранило своё значение при описании профессиональной принадлежности учёных-зоологов. Существуют многочисленные кафедры и департаменты зоологии беспозвоночных (англ. Invertebrate zoology).

Вирусы имеют как сходства, так и различия с остальными живыми организмами. Одной из черт вирусов, указывающих на их принадлежность к живой материи, является их необходимость репликации и создания потомства. Но, в отличие от других живых организмов, вирус не может выжить сам по себе. Он активируется только тогда, когда реплицируется в хозяйской клетке, используя хозяйские ресурсы и питательные вещества. Когда вирус попал в клетку, его единственной целью является создание множества копий себя, чтобы инфицировать другие клетки. Всё, что он делает, направлено на увеличение приспособленности и числа потомков.

Таким образом, вирус целиком зависит от хозяйской клетки. Большинство вирусов видоспецифичны и поражают лишь узкий ряд хозяев — растения, животных, грибов или бактерий.

Содержание 1 Заражение

2 Проникновение вируса

3 Репликация вируса

4 Выход вируса

5 Вирусная латентность

6 Примечания

Жизненный цикл клетки, вирусы и бактериофаги. Размножение и развитие организмов

Кле́тка (лат. cellula) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов. Обладает собственным обменом веществ, способна к самовоспроизведению. Организм, состоящий из одной клетки, называется одноклеточным (многие простейшие и бактерии). Раздел биологии, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности клеток, называется цитологией. Также принято говорить о биологии клетки, или клеточной биологии.

Содержание 1 История открытия 1.1 Клеточная теория 2 Методы исследования клеток 2.1 Оптическая микроскопия

2.2 Электронная микроскопия

2.3 Фракционирование клеток 3 Строение клеток 3.1 Прокариотическая клетка

3.2 Эукариотическая клетка 4 Строение прокариотической клетки

5 Строение эукариотической клетки 5.1 Поверхностный комплекс животной клетки

5.2 Структура цитоплазмы

5.3 Рибосомы

5.4 Эндоплазматический ретикулум

5.5 Аппарат Гольджи

5.6 Ядро

5.7 Лизосомы

5.8 Цитоскелет

5.9 Центриоли

5.10 Митохондрии 6 Сравнение прокариотической и эукариотической клеток 6.1 Анаплазия 7 Межклеточные контакты

8 Клеточный цикл

9 Деление клетки 9.1 Деление эукариотических клеток

9.2 Деление прокариотических клеток 10 Дифференцировка клеток многоклеточного организма

11 Клеточная смерть

12 Эволюция клеток 12.1 Возникновение эукариотических клеток 13 Химическая организация клетки

14 См. также

15 Примечания

16 Литература 16.1 Периодические издания 17 Ссылки

Все о клетке